近年来,美本申请的竞争愈发激烈,在GPA、标化成绩等硬指标趋于同质化的背景下,课外活动的筛选作用日益凸显。但在咨询中丽格发现,大多数家长和学生对课外活动的理解仍然存在显著偏差。有人认为做得越多越好,有人盲目追求“名气大”“高端项目”,也有人直接陷入无从下手的困境。

本篇文章将以我们在实际申请案例中总结的经验出发,为你清晰梳理:

- 什么样的课外活动对申请真正有价值?

- 如何结合学生个体情况制定课外活动路径?

- 课外活动有哪些常见误区?

- 如果资源有限、起步较晚,还有哪些有效策略?

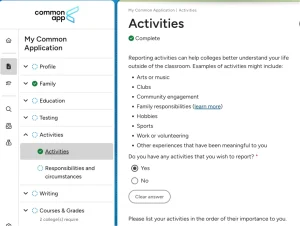

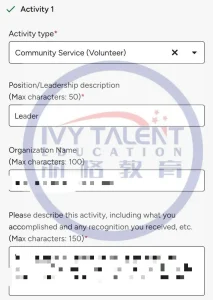

Common App的课外活动填写

申请美国大学时,Common App 中最多可以填写10项课外活动。活动可以涵盖学校社团、运动队、志愿服务、实习、工作经历、家庭责任、艺术活动等多种类型。

填写时,每项活动需要包括参与时间、担任的角色,以及一段简短的描述。招生官会整体审视这10项活动,从中了解你的兴趣、能力和成长轨迹。

具体要求包括:

- 活动类型

- 职位/角色

- 参与的年级

- 每周及每年参与时长

- 一段不超过150字符的描述,内容聚焦你具体做了什么、取得了哪些成果或产生了怎样的影响

招生官通过这10项活动,会重点考察:

- 你在哪些领域有持续的投入?

- 展示了哪些能力(如领导力、运动能力、学术热情)等?

- 是否有清晰的个人发展主线和成长轨迹?

因此,规划课外活动时,要围绕你希望展示的核心优势和个人主线,确保每项活动内容清晰、有重点且体现实际成果。这样才能让你的活动列表既紧凑又有亮点,有力地展现你的个性与潜力。

什么是“有效”的课外活动?

以下是一些常见的课外活动类别的例子:

| 活动类别 | 具体例子 |

| 校内类 | 学生会、体育队、各类社团、校报、美国国家荣誉学会等 |

| 社区类 | 实习、夏令营、志愿服务、兼职工作、社区团体等 |

| 爱好类 | 科研项目、创作艺术作品、运动、音乐、戏剧、运营社媒账号等 |

课外活动的本质,是在学术成绩之外,向大学展示申请者的“人”的部分:动机、能力、长期投入、对社会的责任感、影响力。

在评估申请时,美国大学尤其关注两点:

- 你是谁?

- 你能为学校社区带来什么?

而课外活动,正是构建这两个问题答案的主要渠道之一。

我们建议用以下三个标准来判断活动是否“有效”:

连贯性(Consistency):是否是一个长期参与、不断深化的过程?招生官并不希望看到“点缀式参与”,而是更看重你是否能对一个主题持续投入、不断拓展。

相关性(Relevance):是否与学生的学术兴趣、个性特质、未来目标存在内在联系?是否能与申请专业形成呼应,或展示多样化能力?

影响力(Impact):学生是否通过这个活动,对团队、社区、组织或特定群体产生了实际改变?不仅是能够参与,更是推动改革。

三步教你“选对”课外活动

从上面提到的课外活动可以看出,同学们拥有非常多样化的选择。那么,到底什么才是申请美国名校的最佳课外活动呢?

这个问题没有绝对的答案。每一位学生的兴趣和优势不同,在大学申请中最关键的是要打造自己的“差异化”,展现你独有的故事和深度的投入。

我们建议学生按照以下三步法进行筛选与规划:

从兴趣出发,找到你的主线

很多学生以为课外活动必须要“高大上”,但其实兴趣才是最好的起点。只有在热爱之中,才能持续投入,自然积累成果,也更容易走出差异化。

主线领域可以是学术兴趣(如数学、心理学),也可以是社会议题(如环境保护、教育公平),关键的问题是:你是否能围绕这个主线,展开系统性的探索。

在选择活动前,建议认真问自己几个关键问题:

- 我热爱什么?

- 我有哪些才能?

- 我最关心的是什么?

- 未来我想学习哪个专业?从事哪个职业?

- 如果时间有限,我最不舍得放弃的是什么?

这些问题能够帮助你聚焦真正感兴趣、适合自己的方向,避免盲目跟风。

聚焦能力维度,形成个人标签

招生官更看重你能否在有限的时间里深耕1-2个活动,展现持续投入和深度影响,而非广泛参加多个活动但无深度。

在长线规划中,我们常遇到学生参加了很多活动,但都比较浅显且大同小异(如普通体育队、常规志愿服务),这就很难让你在申请池子中脱颖而出。

建议找到一个能展现你“独一无二”的项目,用大量时间和精力去培养,展示你的独特才能和持久热情。

比如说,如果你喜欢写作,单纯写作是兴趣,但如果你参加了英文写作竞赛并获奖,或进一步组织校园写作社团,这就体现了你的学术潜力和领导力。

参与课外科研项目、社会实践、组织大型活动等,都能体现你的能力层次和对社区的影响力。

此外,影响力和领导力的体现尤为重要:

- 影响力:你带来了什么实际改变?是否推动了团队或社区的发展?

- 领导力:你如何承担责任、协调团队、解决难题、达成目标?

这两点比单纯有一个头衔更能体现你的价值。

构建层级结构,形成活动矩阵

美国大学在审阅申请时,并不是单独看你参加了什么活动,而是试图拼出一个完整的人格、兴趣与潜力画像。

这就要求我们对课外活动的设计不仅有“点”的打磨,更要有“面”的布局和“线”的串联。这一步的目标,是帮助你在申请中呈现一个有深度、有广度、有个性的多维申请人形象。

建议构建一个有层次的活动体系:

- 核心活动(1-2个):深度发展,成就显著,有故事可讲

- 支持活动(2-3个):围绕主线领域,补充能力展示

- 个性活动(1-2个):展示兴趣多样性和人文维度

这样的结构既保证深度,也体现广度,避免申请材料零散无章。

关于课外活动的常见误区

在申请过程中,我们常遇到一些家庭在课外活动上的认知误区,虽然出发点是好的,但可能导致孩子在申请中走了“弯路”,错失真正能够体现自身优势的机会。

误区1:认为活动越多越好

很多家长担心孩子活动太少,于是鼓励他们报各种各样的项目、竞赛、社团……结果孩子疲于奔命,活动拼图杂乱无章,反而丧失了连贯性和深度。

正确做法:参考以上活动构建的逻辑,哪怕只有3-5个活动,只要有重点、有投入、有产出,也足以打动名校。

误区2:只注重追求头衔

一些家长倾向于让孩子追逐“职位”,比如一定要当上社长、部长、队长等等。但这些头衔若没有真实的贡献和能力支撑,招生官一眼就能识破。

正确做法: 注重过程和影响力。比起职位名称,你做了什么、如何解决问题、如何带动他人才更有说服力。

误区3:活动只选热门方向

不少家长会觉得某个项目听起来很高级,比如机器学习、创业比赛、国际志愿服务,于是纷纷报班、复制别人的路径。

但其实招生官见过太多相似背景,真正能打动他们的,还是学生本人的兴趣驱动与真实探索。

正确做法: 帮助孩子围绕个人特点打造“独一无二”的故事,而不是套模板。

资源有限、时间紧张 也可以做出亮点活动

不是每位学生都能参加国际夏校和科研项目,但这不代表我们无法打造亮眼的课外活动经历。以下策略适合资源有限或学业压力较大的情况:

方式1:发起微型项目,体现自我驱动与影响力

你可以做一个小规模但有真实影响的项目,比如:

- 设计并发起校园环保倡议

- 为本地小店设计宣传海报或运营社交账号

- 组织学校内的兴趣小组、讨论会

- 在社区内设立读书角或课后辅导小组

哪怕规模不大,只要有过程、有成果、有影响力,都能成为申请亮点。

方式2:在校内平台深耕,也能做出特色

即便是在校内资源有限的情况下,学生依然有很多可以深入发展的空间。比如说:

- 在学生会中 – 不仅仅是挂名成员,而是具体负责活动策划、预算管理、宣传物料设计,甚至与校方沟通审批流程等。有实质性执行和推动的经历,才能体现领导力和项目管理能力。

- 在校报任职 – 不只是偶尔投稿,而是长期负责某一板块(如人物专访、热点评论、深度专题),形成稳定的内容产出,同时参与选题策划、编辑排版、采访调度等环节。哪怕没有“主编”的头衔,也能证明你的持续性与责任感。

- 在学科类社团中 – 如果你能主动组建竞赛团队、邀请外部导师做分享、牵头申请活动经费、对接外部平台等,这些都远比“参加几次会议”更能体现你的主动性与组织协调能力。

丽格美本申请团队总结

课外活动的本质,是展现学生的真实人格、长期投入和综合潜力。而一个科学、高效、长期的活动规划,离不开专业的指导与陪伴。

在丽格,我们通过以下三个方面,帮助学生构建真正打动名校的活动布局:

全面评估与目标定位:

- 深度访谈,挖掘学生的兴趣、能力、性格与成长背景

- 明确中长期申请目标与专业方向

- 制定个性化的差异化发展策略

系统规划与落地执行:

- 制定课外活动“主线+辅助线+个性线”的矩阵结构

- 协助寻找合适资源、项目机会

- 每季度跟进目标执行情况,做动态优化调整

文书转化与申请呈现:

- 将活动经历转化为有感染力的申请故事

- 指导活动在文书中如何呈现

- 帮助学生理解“自我塑造”在申请中的深远意义

想要进一步掌握活动列表的写作技巧?要知道,就算有非常优秀的活动经历,如果在申请中没有把优势和成长展现出来,也很难真正打动招生官。如何精准地描述角色、成果与影响,同样是申请中的关键一步。你可以参考这篇文章:4招写好Common App活动列表,美本梦校向你招手!

如果你想更系统地了解美本申请中如何规划课外活动,打造有深度、有亮点的活动矩阵,或者有更多关于孩子升学路径的疑问,欢迎点击链接联系我们,或扫码屏幕右侧二维码,与丽格教育的专业顾问一对一交流!